Tra artigianalità, tecnologia e continuità con il living, il legno trasforma lo spazio cucina

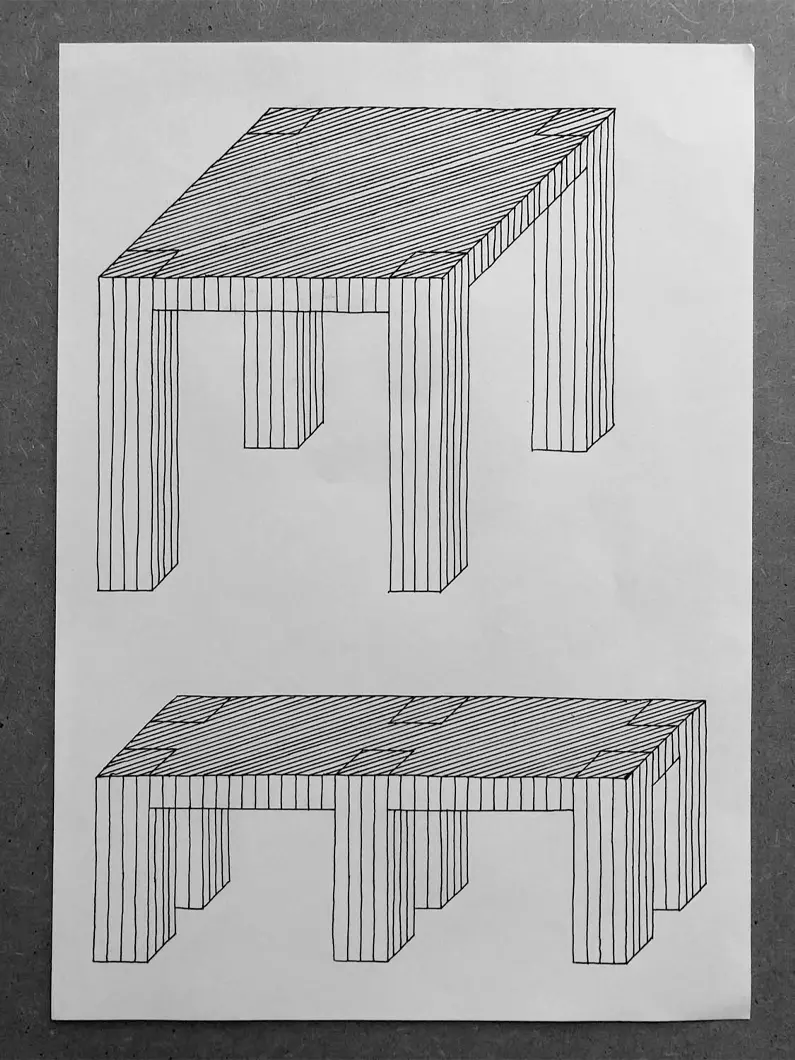

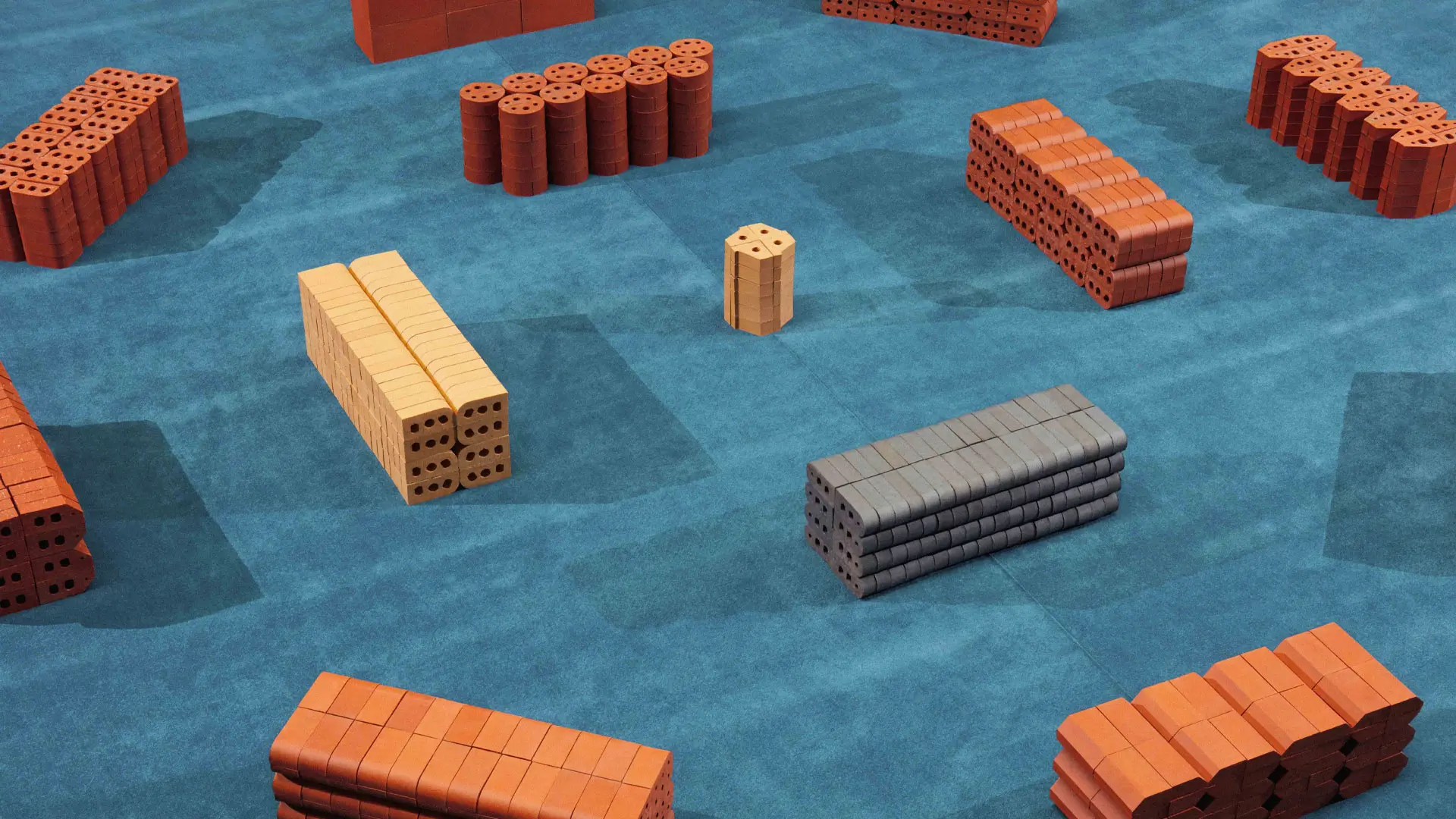

M - L - XL Studio, Heavy formal exercise, Tate Modern 2017. Photo Adrian Samson

“Mi piace unire i puntini delle esperienze fatte nei percorsi di ricerca che ho intrapreso.” In conversazione con Marco Campardo

Marco Campardo è uno che scansa i preliminari di progetto e si tuffa direttamente sull’azione. Gli piace la sperimentazione con le mani, il piacere di creare le cose trattiene a tratti la smania di farle: “le forme non sono il risultato di un disegno ma di un processo”. Origini venete, il volitivo designer quarantenne assembla arredi enigmatici che sembrano di gelatina o li compone impilando profili metallici iridescenti, o crea installazioni pop-up di argilla e zucchero che potrebbero scomparire con uno spruzzo d’acqua. In realtà sono sedute, tavolini, consolle, piedistalli, librerie e vasi creati con un macchinario che si è costruito da sé, ricavati da materiali insoliti oppure di scarto; oggetti ambiti anche dal mondo dei galleristi.

Dal 2019 vive e lavora a Londra, dove insegna al Master in Product and Furniture Design dell’Istituto Marangoni e dove gli è stato appena assegnato il prestigioso Ralph Saltzman Prize 2023, seconda edizione del premio del Design Museum che celebra i talenti emergenti. Era il 2017 quando Campardo, all’epoca con M–L–XL Studio, realizzò un’installazione di 12 sedute nella Turbine Hall della Tate Modern, invadendo con una composizione di mattoni fatti a mano uno dei templi mondiali dell’arte contemporanea. Una soluzione che in un colpo solo ha assolto con semplicità i requisiti di creatività, budget e avanguardia. Il designer conta sull’intelligenza intuitiva per trovare altre forme di bello: una speculazione nel design che gli sta molto a cuore.

Marco Campardo, photo Andy Stagg for the Design Museum

Mi identifico in una certa semplicità evitando la riconoscibilità. Tutto quello che faccio è guidato dal processo: non ha quella forma perché l’ho disegnata, ma perché ho sviluppato un procedimento che la genera, come avvenuto per le collezioni Jello e Sugar Shapes. Un metodo che certe volte mi fa sentire impotente.

Sono paralizzato dall’idea di prendere arbitrariamente una decisione estetica con la matita. Difficilmente disegno qualcosa da zero, e sempre più spesso mi viene chiesto di pensare a un materiale e di farne quello che voglio: una cosa quasi istintiva che si affina in seguito. Amo trovare soluzione a dei problemi lavorativi attraverso un’intelligenza intuitiva, una cosa non facilmente descrivibile. Richard Sennett (Professore di Sociologia alla London School of Economics) ha tentato di spiegarla nel libro L’uomo Artigiano. Mi piacerebbe sperimentare degli oggetti auto-generanti, senza qualche tipo di controllo sulla forma.

Io mi emoziono quando ciò che sto osservando mi comunica e riflette intelligenza, per me questo è il massimo dell’espressività. Tutto ciò che è decorazione non mi smuove affatto.

Uso il design come medium speculativo per testare i miei materiali e i miei processi. Ho un atteggiamento nei confronti della materia che sta portando a concetti estetici di bellezza fuori dai canoni, su altre dimensioni.

Marco Campardo, Ralph Saltzman Prize 2023, photo Andy Stagg for the Design Museum

È una questione di affinità in un percorso di incontri: le persone ti aiutano a crescere e ti danno fiducia perché ti hanno capito e hanno compreso quello che fai.

Dopo la laurea in Disegno Industriale allo IUAV a Venezia mi sono dedicato alla grafica in modo anche soddisfacente con collaborazioni e progetti di successo, come quelli per il MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma o nell’ambito della la Biennale di Venezia. In seguito non sono riuscito a trattenere la curiosità nei confronti della terza dimensione, quindi nel 2019 ho lasciato l’Italia per Londra, per dare forma ai miei interessi.

La grafica è un servizio mentre nel design il prodotto devi farlo tu, renderlo appetibile al pubblico e riuscire a venderlo. Trovo molto bello sportarsi in ambiti diversi, questa multidisciplinarità tipicamente italiana esiste ancora. Quando insegni in Inghilterra ti rendi conto che c’è una specializzazione settoriale. L’approccio umanistico delle università di design italiane ti fornisce invece una cultura più ampia da spendere, con una preparazione mentale talmente grande da permetterti di decidere come esprimerti. Ho studiato con Michele De Lucchi e Tobia Scarpa, ricordo che seguivo i corsi di Francesco Messina, grafico di Franco Battiato. Lo considero un mentore che mi ha raddrizzato perché ero ancora un “birbante” ma forse ha voluto aiutarmi perché ha visto in me un barlume; aveva una cultura del design ad ampio raggio che mi porto ancora nel cuore.

Marco Campardo, Elle collection, photo courtesy

Mi piace la dimensione piccola del design, quella che chiamo una slow burn (sviluppo lento) senza esporsi o snaturarsi troppo, che sento molto mia. La bellezza del fare le cose con consistenza, con l’avere qualcosa da dire a qualcuno che ascolta, senza compromessi. Voglio verificare quanta intelligenza intuitiva riuscirò ad esprimere con i miei oggetti.

Molto spesso le aziende italiane, e non solo, sono conservatrici, poco inclini al rischio e alla ricerca. Viviamo in una fase storica in cui non è necessario creare prodotti nuovi, quindi sarà sempre più difficile che l’industria dia possibilità a un designer di produrgli un oggetto, ragione per cui ci saranno sempre più quelli che realizzeranno, venderanno e distribuiranno in maniera autonoma.

I ragazzi a cui insegno (Product and Furniture design all’Istituto Marangoni di Londra, ndr) appartengono a una generazione non lontana dalla mia, ma mi pare stiano vivendo facendo fatica a tracciare un percorso pianificato sul lungo periodo. Una cosa che mi preoccupa molto, per questo cerco sempre di innescare qualcosa nel loro cervello. Io penso inoltre che dovremmo sempre avere il coraggio di inseguire i nostri sogni: devi crederci fino alla fine.

È cambiata l’attitudine alla vita, non so quanto abbiano contribuito a questo i social media, ma i giovani non sono più capaci di apprezzare il presente e lo bruciano costantemente come fosse una meta da raggiungere in modo effimero, senza costruzione, speranza e lungimiranza. Il provarci come esperienza è un concetto incomprensibile, il significato di avanguardia completamente ignorato. Mi preoccupa inoltre molto questa attitudine all’individualità diffusa.

Marco Campardo, George collection, SEEDS Gallery, London. Photo courtesy

Innanzitutto non dobbiamo promuovere falsi miti, come le soluzioni ecologiche poi non attuabili. Ad esempio, mi interessa lavorare con la plastica affrontando i suoi limiti, incluso il problema del down cycling, del riciclato non riciclabile. Il tema della sostenibilità è ovviamente presente nei miei pensieri.

Farò una semi personale in città dedicata alle sedute in resina colorata all’interno di AMO, nuova piattaforma di Ambra Medda e Veronica Sommaruga, che celebra il fatto a mano in un caleidoscopio di oggetti di epoche e culture diverse, uniti attraverso l’esplorazione di colori, forme e materiali.

Totale. Mi fa capire che la direzione che ho preso è quella giusta, un riscontro che non ha certo il sapore di una conferma.

Un tappeto. Sarebbe per me una sfida che alzerebbe l’asticella dei miei limiti, per continuare ad essere curioso della materia.

Ho idee molto mobili.

4 libri per bambini tra case, oggetti perduti e meraviglie architettoniche

Ci sono libri per l’infanzia che oltre a essere meravigliosamente illustrati sono un messaggio chiaro per chi li legge. Come questa selezione dove il bambino può guardare il mondo con gli occhi di un grande architetto, sognare case incredibili, ritrovare cose perdute. Obiettivo: imparare ciò che conta davvero, riconoscere il bello che ci circonda e capire come prendersene cura

Storie

Storie