Tra artigianalità, tecnologia e continuità con il living, il legno trasforma lo spazio cucina

Gio Tirotto: l’era del buon design, senza tempo

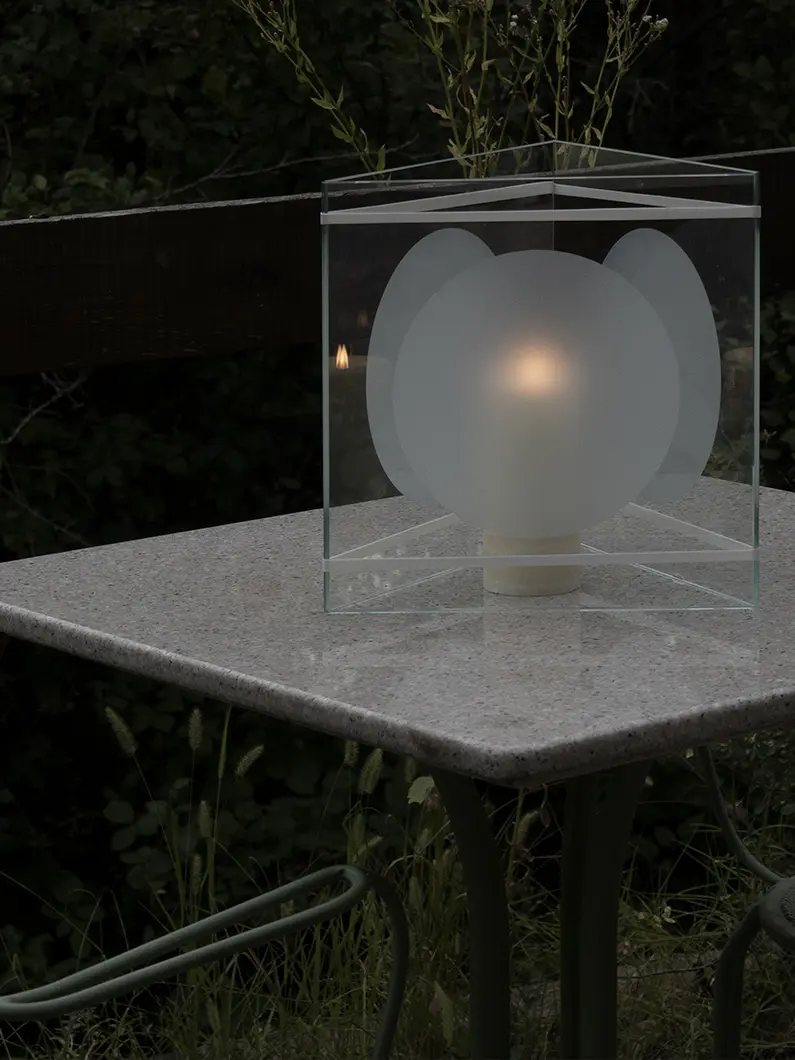

Manerba, Super Random, design Gio Tirotto - Ph. Omar Sartor

L’approccio al design e le sfide del domani. Una conversazione con il designer che nel 2010 ha fondato lo studio che porta il suo nome

Gio Tirotto ha fatto quello che hanno fatto in molti dopo la pandemia: tornare nel luogo di origine per proseguire un percorso intrapreso a Milano. I motivi sono un po’ gli stessi - la scelta di una vita lenta, più a misura d’uomo, meno cara - e oggi Gio ne parla come di una scelta vincente, che molto si è rispecchiata nel suo lavoro. “Dopo aver studiato al Politecnico di Milano ho iniziato a collaborare con alcuni studi, tra cui Diego Grandi. Dopo 10 anni sono tornato a Fiorenzuola e mi sono dato due mesi per tornare a Milano, il tempo di cercare un'altra casa, ma alla fine non ci sono più tornato perché ho iniziato a lavorare qua, dove è stato più comodo e anche economicamente più facile”.

Esatto. Questo non ti so dire se ha a che fare con il mio approccio, però ovviamente lo studio di ogni mio prodotto avviene qui. Quindi sicuramente interviene la diversa velocità di questo posto. Io da Milano mi porto solo un consiglio, che mi diede Diego: ricordati di essere paziente ma non pigro. Quando tu riesci a stare in mezzo a questo equilibrio, secondo me stai lavorando bene. Perché bisogna essere pazienti e non fare cento, ma nemmeno essere pigri per farne una buona. Perché alla fine tutto quello che succede è che ogni sedia è una grossa esperienza. È lì che secondo me sta il nesso con il territorio in cui ho scelto di vivere, che mi ha dato la possibilità di avere una lentezza maggiore.

Credo di sì. Sembrava scontato, e invece è proprio così. Ti faccio un esempio. Quando c’è stato il primo lockdown ci trovavamo proprio nel momento catartico del pre - Salone. Il primo anno che ho partecipato al Salone del Mobile, nel 2007, corrisponde al mio primo approccio al sistema espositivo. Poi ho sempre collaborato con persone che lo facevano. E dopo tanti anni questo meccanismo a un certo punto si ferma. Tutti si fermano, tutto quello che la gente sta progettando e facendo tra cui gli allestimenti, gli investimenti etc, si ferma. E sapevamo che sarebbe stato impossibile rifarli, perché tendenzialmente sono legati al contemporaneo, che stava cambiando totalmente, non si parlava più nemmeno soltanto di una moda. Si è fermato tutto e questo secondo me ha inciso nel mio modo di muovermi proprio nel mio territorio e a Milano. A un certo punto è diventato normalissimo essere smart, ad esempio. E soprattutto ho avuto modo di fermarmi anche io e chiedermi “cosa vorresti fare da grande? Qual è la cosa più importante?”. E ho cercato questa cosa. Molto probabilmente se fossi stato nella corsa totale del Salone avrei rimandato a dopo. Perché molto spesso dici ok quello è il sogno, appena ho un attimo mi metto lì a programmare cosa scrivere nella mail. In realtà l’ho fatto proprio in quel momento. Quindi se mi chiedi se il lockdown ha inciso, ha inciso perché quella mail poi ha fondato un prodotto che lanceremo il prossimo febbraio.

Grazie a quel periodo e purtroppo per quel periodo. Secondo me le aziende stanno facendo un po’ più fatica di prima e anche chi produce lampade, sedie, tavoli, secondo me ha cominciato ad avvicinarsi allo slow design e alla sostenibilità per un ovvio motivo vitale, nel senso che il mestiere non è più quello di prima. Anche il sistema fiera è cambiato molto. Il primo Salone del Mobile dopo il Covid, ideato da Stefano Boeri, è stato un progetto bellissimo perché si fondava su uno spazio democratico abbastanza semplice. Ho notato poi in generale che molti brand da allora sono diventati più radicali. Per me stesso è cambiato molto tutto in modo radicale, in modo velocissimo.

Da quest’ultimo, innanzitutto ho fatto un prodotto per Manerba, che si chiama Super random, e me lo porto a casa volentieri perché è stata un’esperienza molto importante. Manerba è un’azienda di uffici, con una direzione artistica fatta molto bene e molto professionale, molto giusta per il contemporaneo. Mi aveva chiamato per poter fare un prodotto “iconico”. Così ho iniziato a studiare, e partendo da un pouf siamo arrivati a un sistema di sedute imbottito con degli elementi multistrato curvato e tutto completamente disassemblabile. Abbiamo vinto l’Archiproduct Awards con questo prodotto! E poi dallo scorso Salone del Mobile mi porto a casa una sedia per Infinity, sedia che ha uno sviluppo di più di due anni, che ha portato l’azienda a un livello più profondo di analisi sulla cultura stessa del progetto. Abbiamo scelto l’alluminio perché è completamente riciclabile, perché è il più leggero, impilabile all’infinito e quindi nei trasporti incide meno. Volevano cambiare il loro paradigma e a mio parere ci sono riusciti molto bene.

Vorrei che arrivassero altri prodotti nuovi, stiamo lavorando per aziende che hanno un enorme heritage e lo stiamo facendo per esempio con prodotti sia cui lavoriamo da almeno due anni. Quindi lo slow design, alla fine è piuttosto il buon design. Io non credo che ci puoi impiegare 40 giorni a fare un prodotto, perché in quel caso o è una magia oppure avrà una tecnologia che tutti hanno usato, e quindi non c’è alcuna sfida.

Io sono un appassionato dell’industria, quindi a me piace molto la tecnologia legata alla produzione. Sull’intelligenza artificiale non ho ancora ragionato molto. Non per paura, ma forse non mi ha ancora attratto, forse quei risultati non sono molto entusiasmanti per me. In realtà deve solo diventare utile, cioè deve riuscire ad entrare in un programma macchina di un falegname. Non sono fra quelli che hanno paura della cospirazione del cervello, non credo in quella roba. Magari sono un po' boomer su questo.

Un design è contemporaneo quando rispetta quanto diceva Enzo Mari sul concetto in cui “la forma segue la funzione”. Effettivamente è un assioma che racconta quanto un oggetto non debba essere legato al tempo, ma debba essere appunto senza tempo se è un buon design. Ci sono delle forme senza tempo, assolute, che quando le guardo non riesco ad avere un riferimento storico, e non riesci a percepirne il fatto che sia un futuristico. Ne capisco solo la giustezza.

Io ho passato i primi anni dopo l’università collaborando con Diego Grandi. Lui mi ha passato veramente l’approccio progettuale connesso al lavoro, non solo quello accademico. Accademicamente ho avuto grandi professori come Beppe Finessi, Alessandro Guerriero, personaggi che mi hanno veramente tolto la monotonia di didattica e che non mi hanno fatto vivere l’università come ordinaria. Loro mi hanno insegnato che “o ti innamori o non ti innamori di questo mestiere”. È così. O diventi completamente assuefatto da questa missione, oppure no, non c’è una mezza via. E invece Diego ha pensato di farmi lavorare su questo e farmi capire come affrontare la mia missione personale. Ed è lui che mi ha dato il consiglio che mi porto da Milano, dell’”essere pazienti ma non pigri”. Una maestra che non ho mai conosciuto invece ma che sicuramente mi ha dato tante lezioni pratiche, guardando per esempio ai suoi progetti, è Patricia Urquiola. Ogni suo prodotto ha sempre una raffinatezza decorativa e una tecnica, credo sia la miscela migliore per arrivare alla creazione della così ricercata “iconicitá”.

“Venticinque modi per piantare un chiodo” di Enzo Mari.

Ti direi questa che ho davanti, “Apartamento”.

4 libri per bambini tra case, oggetti perduti e meraviglie architettoniche

Ci sono libri per l’infanzia che oltre a essere meravigliosamente illustrati sono un messaggio chiaro per chi li legge. Come questa selezione dove il bambino può guardare il mondo con gli occhi di un grande architetto, sognare case incredibili, ritrovare cose perdute. Obiettivo: imparare ciò che conta davvero, riconoscere il bello che ci circonda e capire come prendersene cura

Storie

Storie