Gio Ponti tra architettura, design e industria: dal Grattacielo Pirelli a Domus, fino agli arredi riletti attraverso il lavoro d’archivio

Beatrice Leanza: “Il museo deve poter evolvere in una piattaforma civica e di attivazione sociale”

Beatrice Leanza - Ph. Diana Tinoco

Nel suo ultimo libro, la curatrice italiana spiega perché i musei del design debbano mutare pelle. Trasformandosi in epicentri di ricerca e inclusione per l’intera filiera del progetto

Costruire ponti per raccogliere stimoli e promuovere una visione plurale e partecipativa del design: ecco una qualità che non ha mai fatto difetto a Beatrice Leanza. Da Pechino, dove ha vissuto diciassette anni e lavorato, tra gli altri, come direttrice creativa della Beijing Design Week, la curatrice italiana ha sperimentato l’energia di un progetto che segue approcci non necessariamente riconducibili ai paradigmi del mondo occidentale. Le sue esperienze successive alla guida di musei internazionali come il Maat di Lisbona e il Mudac di Losanna, l’hanno resa una delle figure più interessanti per alimentare il dibattito che attraversa oggi le istituzioni e i formati espositivi dedicati al design.

Nel suo ultimo libro, The New Design Museum. Co-Creating the Present, Prototyping the Future (Park Books, 2025), Leanza fa leva su questa consapevolezza per raccontare, anche attraverso conversazioni con alcuni tra i principali curatori internazionali come Aric Chen, Lucia Pietroiusti, o Jan Boelen, l’identità del nuovo museo di design. Un’istituzione, dice Leanza, che è oggi chiamata a ripensare sé stessa per rispondere alle sfide e alle identità molteplici del nostro presente. In un dialogo con l’autrice, abbiamo cercato di esplorare le ragioni di questo scenario mutato. E capire quanto ripensare i musei di design potrebbe offrire opportunità e stimoli all’intera filiera del progetto.

Il modo più semplice per rispondere alla tua domanda è probabilmente quello di spiegare perché ho scritto questo libro. L'ho fatto innanzitutto perché avverto l’urgenza di riportare al centro della conversazione sociale l'importanza dei luoghi che ospitano, producono, preservano e archiviano la cultura, luoghi eterogenei - come il titolo “The New Design Museum” evoca - deputati al design e all’architettura at large. L'urgenza è dovuta al fatto che, per rispondere alle istanze del proprio tempo, le tipologie e le aree della conoscenza sono cambiate. Il XXI secolo è profondamente diverso da quello che lo ha preceduto: e se la pratica e il pensiero del design si sono trasformati, dovrebbero farlo anche le istituzioni che se ne occupano. La funzione del museo, un retaggio dell'Europa della fine del Settecento, non può limitarsi ad essere un repository di conoscenza e di artefatti, ma deve poter evolvere in una piattaforma civica e di attivazione sociale capace di rispondere agli ambiti di intervento del design di oggi.

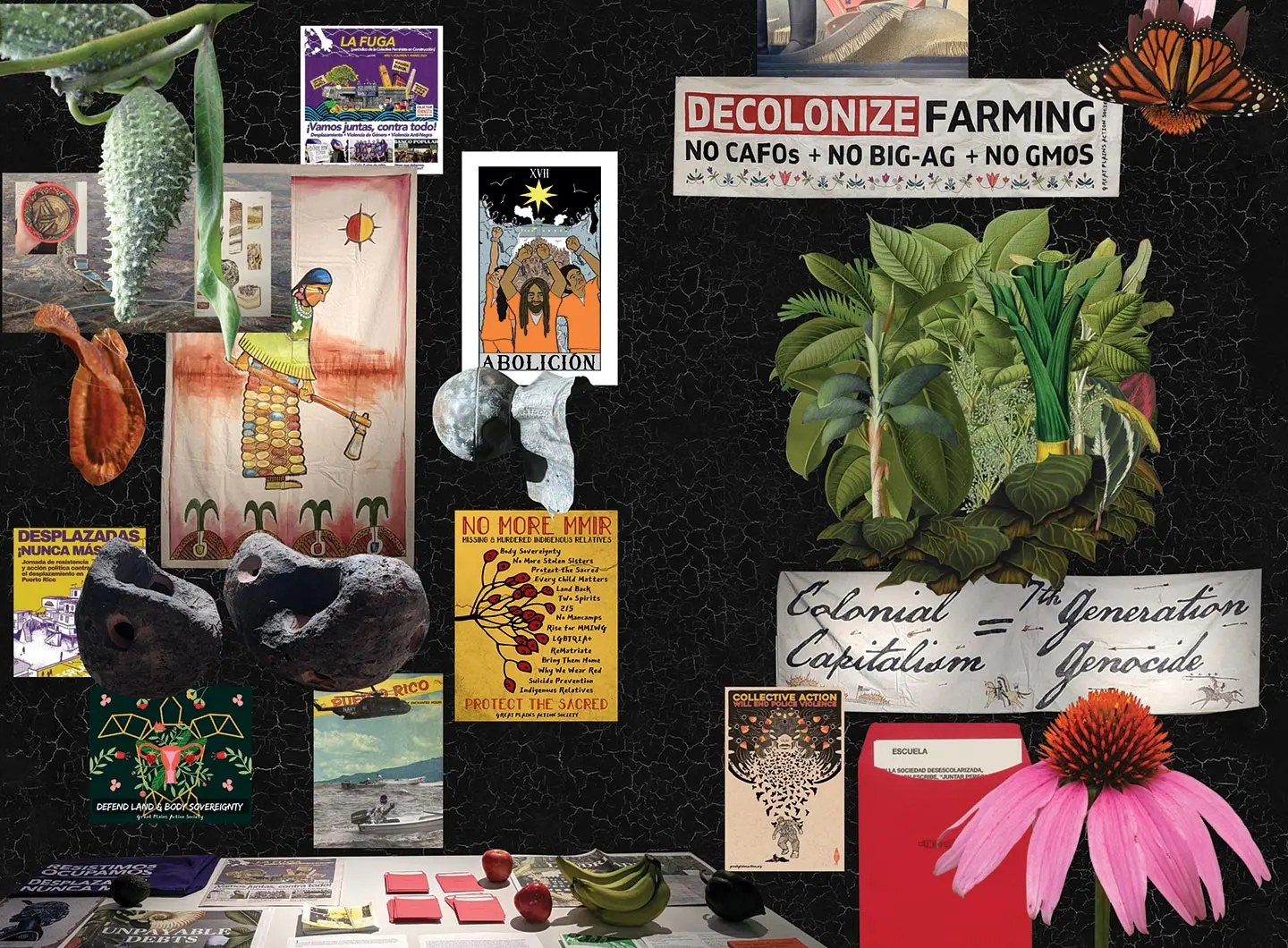

L'ambito di intervento del design ha superato le pratiche incentrate sulla produzione di prodotti finiti e di ‘soluzioni’ per allargarsi all'analisi, la ricerca e l'esplorazione dei processi che vanno a produrre il design, sia questo un prodotto o un servizio, uno spazio abitativo o un pubblico. Nel libro enucleo tre macro-fattori che hanno delineato il design nel passaggio dal XX al XXI secolo. Il primo è il biocentrismo, che supera la visione antropocentrica secondo la quale il design sopperisce o fa servizio all'uomo per guardare ad un mondo sempre più espanso, che abbiamo contribuito a costruire ma di cui rappresentiamo solo una parte. Il biocentrismo ci invita a lavorare con la natura e a non estrarla, mitigando gli impatti generati dalle nostre pratiche o adattandoci alle condizioni che abbiamo creato. Il biocentrismo è anche un invito a non leggere la storia come il risultato delle traiettorie imposte da regimi politici dominanti, ovvero quelli occidentali, o dell’eredità diretta dei meccanismi estrattivisti perpetuati dalla storia coloniale.

Un’altra caratteristica fondamentale, che influenza anche il design, è la decentralizzazione’—ovvero l’emergere di reti geograficamente disperse, che pur operando in contesti lontani tra loro, condividono fronti di battaglia comuni tra i quali quelli per l’uguaglianza — sia sociale, sia relativa all’accesso alle risorse fondamentali per la sopravvivenza dell’essere umano e del pianeta. Questo determina un ambito molto più espanso del per chi, e a che fine progettiamo. La terza caratteristica è l’ibridità, ovvero il fatto che non viviamo più in una realtà basata su dualismi, su opposizioni binarie come natura/cultura, analogico/digitale, o uomo/donna. Il design degli spazi, degli ambienti condivisi, dei servizi, dei prodotti, delle pratiche, le nuove forme di conoscenza, non si basano più su queste dualità. Oggi, il progetto ed il pensiero del design sono molto più ampi e meno lineari, non si concretizzano necessariamente nella produzione di, ripeto, un oggetto finito, ma si focalizzano in una riflessione sui processi ed i rituali che definiscono il nostro senso della collettività del mondo.

Dobbiamo innanzitutto demolire l'idea che esista un pubblico generale: il pubblico è molteplice, e il museo dovrebbe - e può - diventare tante cose per persone diverse. Non esiste una soluzione che accontenta tutti, né tantomeno un unico criterio di valutazione, come ad esempio quello relegato alle metriche della biglietteria o dei click. Credo che ogni programmazione debba essere cucita addosso alla storia di ogni specifica istituzione e alle comunità alle quali parla ed appartiene, riflettendo il modo in cui questa desideri prendere parte al dibattito su cosa stiano affrontando le nostre società. Credo inoltre che il ruolo del museo non debba essere semplicemente quello di intrattenere: oggi, il più grande nemico delle istituzioni culturali è l'edutainment. E questo lo dico perché uno dei pensieri che mi accompagnano sempre è un concetto di Pontus Hultén, l'iconico direttore, tra gli altri, del Moderna Museet a Stoccolma e del Centre Pompidou di Parigi, che diceva che l'unica relazione di cui un museo debba realmente preoccuparsi è quella di fiducia con il proprio pubblico, nel saperlo ispirare e provocare in egual misura.

Quello che dice Brandon è verissimo — è un tema di cui io e lui abbiamo parlato spesso, e che conosce bene chi, come me, ha trascorso buona parte della propria vita in contesti non occidentali. Con il passaggio al XXI secolo, il mondo globale così come l’Occidente l’aveva concepito è stato completamente ridefinito, ed un fattore qui fondante è stata l’ascesa della Cina a potenza globale. È stato quello il momento in cui il progetto di globalità — con le sue promesse di un mondo unito e privo di confini, di uno scambio fluido di persone, idee e merci — ha mostrato i suoi limiti. Tuttavia, questo spostamento dell’asse geopolitico ha anche avuto un effetto positivo: ha aperto l’Occidente a visioni del mondo differenti, a costrutti sociali alternativi, a modi diversi di intendere la collettività, il bene comune, il rapporto tra popolo e potere, la relazione con la storia… e molto altro ancora. Se allora consideriamo il design come una forma di conoscenza, una pratica, un pensiero trasversale e metadisciplinare — capace cioè di connettere campi diversi, dalle arti alle scienze, dalla tecnica alla filosofia — allora sì, un museo dedicato a questa particolare forma di sapere può e deve assumere un ruolo attivo nel coltivare queste connessioni e nel riflettere criticamente sul nostro tempo.

Storie

Storie