Tra scelte cromatiche misurate e accenti più decisi, il bagno diventa uno spazio da raccontare

Architettura razionalista: alla ricerca di uno stile atemporale

Casa del Fascio, Como

Volumetrie pure, decorazioni asciutte o assenti, primato della funzionalità, adozione di nuovi materiali: dalla Casa del Fascio di Como alla stazione ferroviaria di Firenze, storia di un’esperienza che, dopo quasi un secolo e alcuni tentativi di damnatio memoriae, resta una presenza tangibile in Italia

Stazioni ferroviarie, uffici postali, edifici scolastici, colonie marine, stabilimenti, case del fascio, cinema, villini e residenze, negozi, allestimenti: la stagione dell’architettura razionalista si è espressa, in Italia, in un arco temporale concentrato tra gli anni Venti e Trenta del Novecento e in una gamma tipologica definita. Sulla scia dell’ascesa del Movimento Moderno, il cui successo internazionale e la cui influenza si devono anche a figure come Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe o Walter Gropius (e al suo Bauhaus), quasi un secolo fa iniziava a muovere i primi passi un’esperienza destinata a traghettare – temporaneamente – il Paese fuori da territori linguistici consolidati e stereotipati. Con risultati che, almeno parte, sono architetture pubbliche ancora in uso.

Le origini dell’architettura razionalista

A Roma e Milano due esperienze espositive autonome, distanti una manciata di anni l’una dall’altra, vengono considerate come il punto di partenza della storia dell’architettura razionalista. A riguardo lo storico dell’architettura Bruno Zevi racconta che, dopo la fulminea fase dell’architettura futurista, nel 1926 attorno al Politecnico del capoluogo lombardo muoveva i primi passi il Gruppo 7. Formato da Luigi Figini, Gino Pollini, Guido Frette, Sebastiano Larco Silva, Carlo Enrico Rava, Giuseppe Terragni e Adalberto Libera (che prese il posto inizialmente ricoperto da Ubaldo Castagnoli), questo raggruppamento “iniziò una pacata campagna di rinnovamento linguistico”.

L’apice delle loro ricerche va rintracciato nella Casa Elettrica (1930). Unica realizzazione del team, la piccola dimora (16 metri per 8 metri) dotata di tutti gli elettrodomestici disponibile all’epoca della sua progettazione, fu disegnata da Figini e Pollini (con Piero Bottoni e ulteriori contributi) ed esposta alla IV Esposizione Triennale Internazionale delle Arti Decorative ed Industriali Moderne di Monza. Demolito qualche mese dopo, quel prototipo domestico (di non facile ed economica riproduzione) si qualificava per la chiarezza dell’impianto planimetrico e, tra gli altri aspetti distintivi, per l’adozione di materiali all’avanguardia, dal linoleum ai metalli.

Di base a Roma fu poi il MIAR – Movimento italiano architettura razionale, con la segreteria affidata proprio a Libera. È a questa realtà che si devono le due esposizioni italiane di architettura razionale del 1928 e del 1931, quest’ultima inaugurata da Benito Mussolini. E, proprio le discusse connessioni con il regime, hanno a lungo inciso sulla reputazione e percezione dell’architettura razionalista (e dei suoi successivi sviluppi), anche con casi di damnatio memoriae ai danni di strutture o complessi progressivamente abbandonati o sbrigativamente etichettati come scomode eredità.

Caratteristiche e capolavori dell’architettura razionalista

Appartiene a quel periodo l’architettura forse più nota del razionalismo italiano, da molti osservatori considerata come il suo capolavoro: la Casa del Fascio di Como (1932-1936), progettata da Giuseppe Terragni. “Personalità lirica”, come lo definì Zevi, l’architetto del Novocomun (1928-1929) realizzò nella sua città italiana un edificio dalla “immacolata stereometria cubica” con quattro facciate diverse, ma tutte disegnate a partire dalla medesima griglia.

Parallelamente venne costruito anche l’Asilo Sant’Elia (1934 – 1937), anch’esso eretto a Como e anch’esso caratterizzato da una struttura portante in calcestruzzo armato e da generose superfici vetrate. Soluzioni, queste ultime, in parte mutuate dalle lezioni dei maestri internazionali già citati, alle quali si sommava il crescente interesse verso la massima funzionalità e l’ottimizzazione degli spazi interni. La vicenda biografica di Terragni, prematuramente interrotta nel 1943, ad appena 39 anni, non è dissimile da quella di altri progettisti razionalisti a lui coevi, che in modo diretto o indiretto subirono i fatali contraccolpi della Seconda guerra mondiale. Tra le conseguenze ci fu quindi la perdita di alcuni dei riconosciuti talenti razionalisti, dei quali non conosceremo mai il linguaggio maturo.

Oltre Terragni: altri esempi di architettura razionalista

Scendendo dalla Lombardia lungo il resto la penisola, le opere di architettura razionalista ancora esistenti testimoniano una certa vitalità costruttiva diffusa nel Paese, a cavallo tra i due conflitti mondiali, e supportata da commesse pubbliche. Attualmente in uso e frequentata da 59 milioni di viaggiatori annui, la stazione ferroviaria Santa Maria Novella è l'esito di un (discusso) concorso di architettura datato 1932. Dal successo nella competizione del Gruppo Toscano, capitanato dall'architetto e urbanista pistoiese Giovanni Michelucci, prese forma il complesso inaugurato nel 1935, con la sua peculiare struttura pedonale passante e l'estesa copertura vetrata.

A Roma, il razionalismo si manifestò con una pluralità di opere di progettisti concepite da Libera, Luigi Piccinato, Mario Ridolfi e Luigi Moretti, tra gli altri. Edifici come l’Ufficio postale di Piazza Bologna (1933-1935) di Ridolfi e Fagioli e la Casa delle Armi o Accademia della Scherma (1933-1937) di Moretti, nel Foro Italico, contribuirono al rinnovamento del tessuto urbano capitolino con una convinta adesione all’uso del marmo, materiale al quale venne riconosciuta una forza espressiva capace di connettere il moderno ai fasti della romanità.

Leggi anche: Brutalismo: da movimento architettonico a trend globale

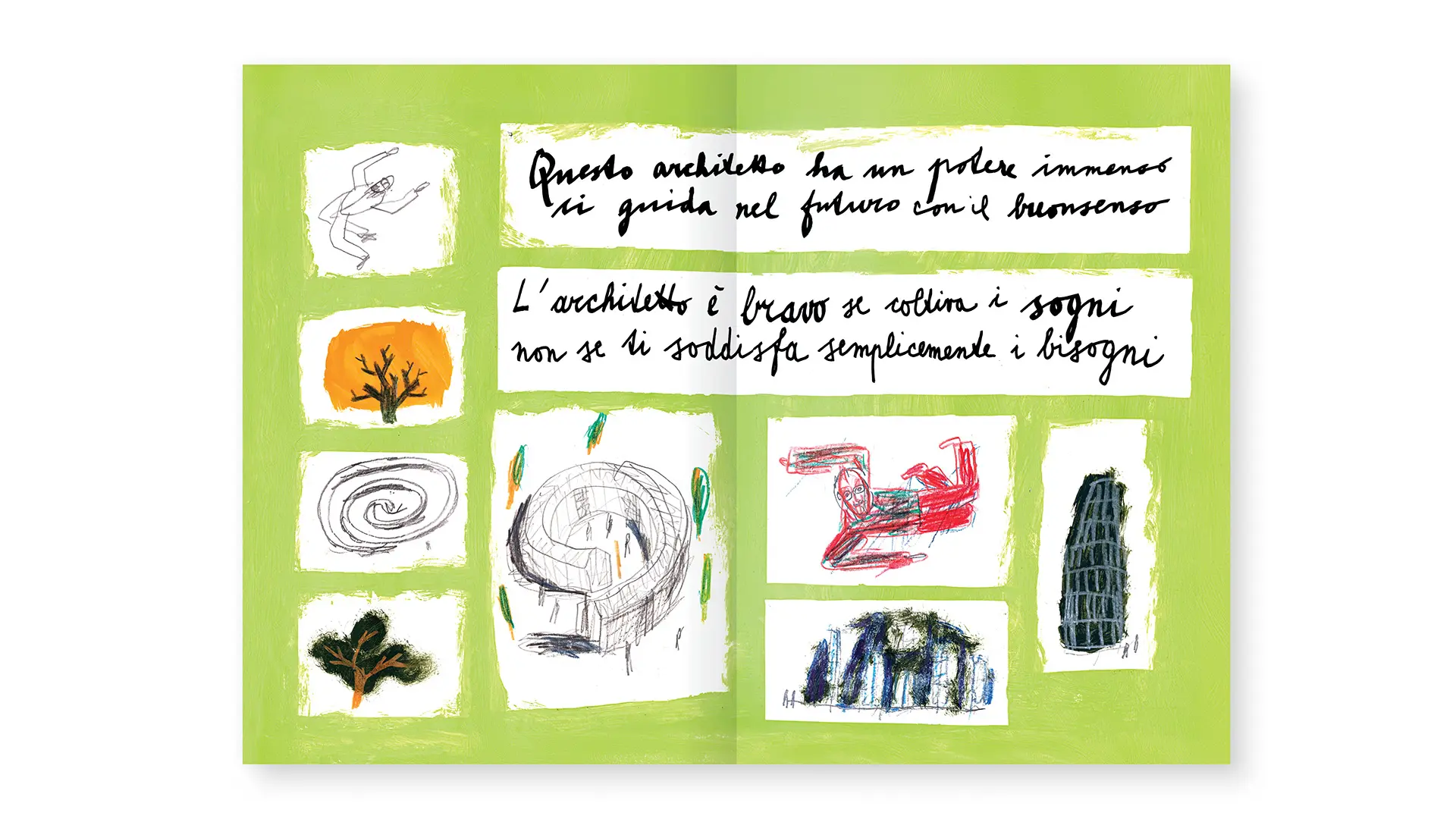

4 libri per bambini tra case, oggetti perduti e meraviglie architettoniche

Ci sono libri per l’infanzia che oltre a essere meravigliosamente illustrati sono un messaggio chiaro per chi li legge. Come questa selezione dove il bambino può guardare il mondo con gli occhi di un grande architetto, sognare case incredibili, ritrovare cose perdute. Obiettivo: imparare ciò che conta davvero, riconoscere il bello che ci circonda e capire come prendersene cura

Storie

Storie