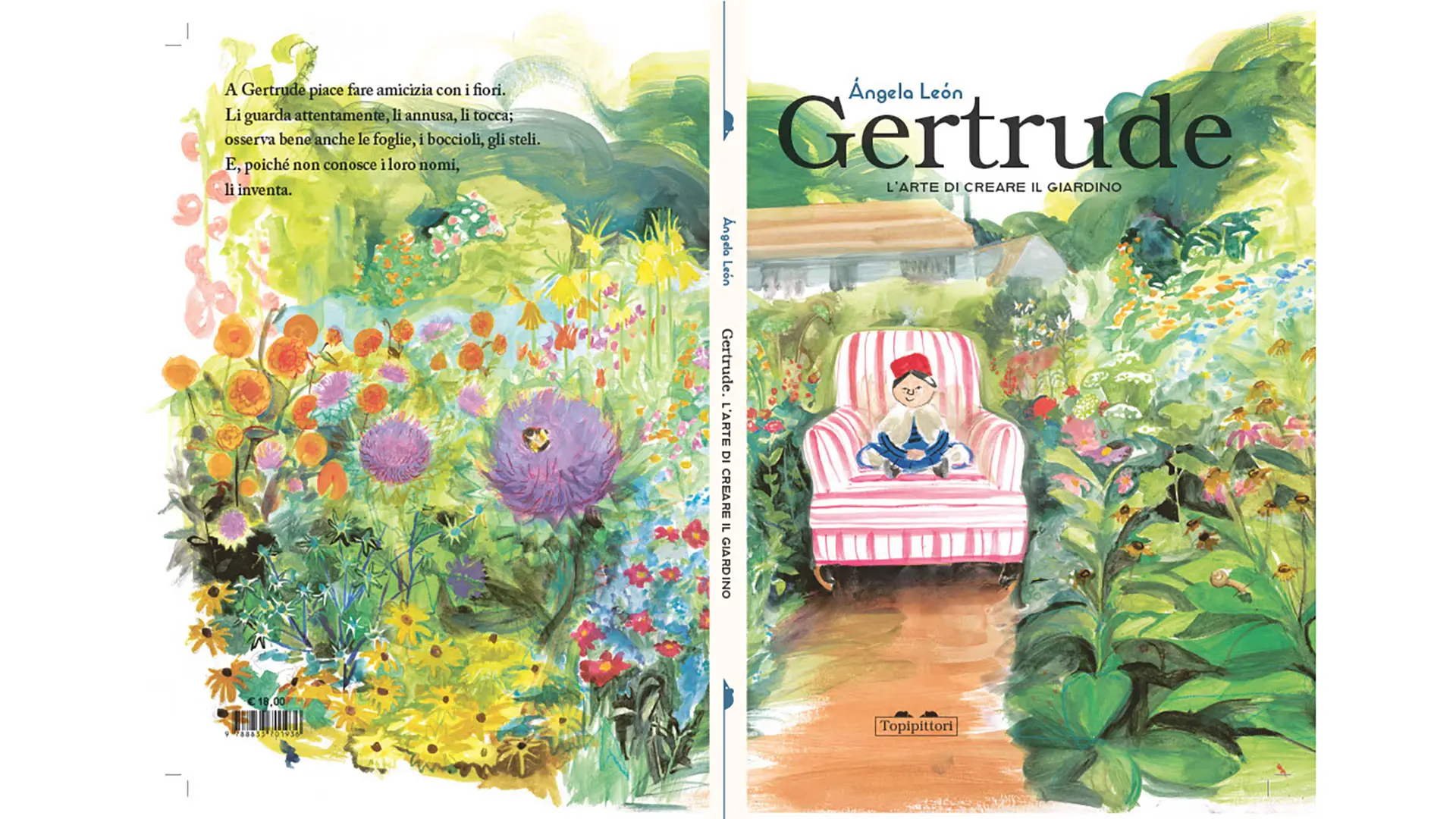

È uscito in libreria Gertrude. L’arte di creare un giardino di Ángela León, edito da Topipittori, terzo di una collana di libri dedicati a donne straordinarie che hanno cambiato il nostro modo di vivere e di abitare

Maria Vittoria Backhaus, la fotografa che racconta il suo tempo

“Invidio quelli che ballano”. Una lunga conversazione con la fotografa Maria Vittoria Backhaus tra Filicudi e il Monferrato, i Beatles e Jacopo Benassi, l’analogico e il digitale, Gucci e Flexform. Perché, quello che conta, è sempre avere un’idea.

I fotografi creativi come me non hanno più molto lavoro. Non siamo così richiesti. Ora sto cercando di rappresentare il piccolo paese nel Monferrato in cui vivo attraverso il lavoro. Sono tornata dove sono partita: al reportage in bianco e nero. L'unica minima differenza è che scatto in digitale. È un posto molto piccolo ma hanno delle peculiarità interessantissime: legate al vino, al cibo ma anche all'edilizia e all'arrivo di lavoratori dall'estero. Ho cominciato questo lavoro dalla vendemmia perché era settembre e poi il Covid ha bloccato tutto. Stavo anche fotografando tutte le casette piccolissime degli attrezzi, molto belle, che qui chiamano "ciabot". Raccontare dove sto e cosa succede è sempre stata un po' la mia idea. Sei figlio del tuo tempo: cerca di raccontare quello che succede intorno a te. A Filicudi per esempio ho fatto 21 ritratti di filicudari e, prima di partire, ho fotografato tutti gli oggetti che avevo trovato e lasciato (il guscio della tartaruga, la pistola giocattolo, santini eccetera). Sono tutte cose che ho messo nel cassetto. Curiosamente poi mettendo insieme questo materiale ne è venuto fuori un ritratto delle Eolie. Un altro lavoro recente è stato il ritratto di tutte le mie macchine analogiche e lastre di legno prima di metterle in vendita. Un fotografo, anche se non ha un lavoro commissionato, rimane un fotografo.

Mi hanno chiesto più volte di fotografare le automobili ma proprio non ci riuscivo! Non le volevo fare, non mi piacevano. In fotografia ho fatto un po' tutto perché io sono il contrario della specializzazione. Non mi interessava essere un fotografo di moda, di design. Ho fatto qualsiasi cosa fondamentalmente pensando di fare la mia foto. Cosa avrei voluto fare? Ballare! Invidio quelli che ballano.

Sì, io sono invidiosissima di quelli che sanno ballare! Ci sono tante altre cose che vorrei fare perché naturalmente io voglio fare tutto: voglio disegnare, ricamare, cucinare, qualsiasi cosa e mi disperdo in queste 500 cose da fare. Sono sempre convinta di portarle a termine quando converrebbe limitare la progettualità, ma non ci riesco. Un'altra cosa che ho sempre fatto è prendere delle case brutte e farle diventare belle. L'ho fatto a Filicudi, a Milano e ora in Monferrato. Scegliamo sempre posti diroccati e disgraziati. Mi piace moltissimo metterli a posto. In pratica quello che faccio io è la confusione. Le persone mi chiedono "chi sei? cosa fai?" e non so come rispondere. Fare fotografie, restaurare le case fanno tutte parte del non volersi ridurre a un'unica definizione.

Io dico sempre che, per me, il fotografo è un archivista. Io penso di aver fatto l’archivista. Lo dico sempre ma forse non è neppure vero. Magari avrei fatto meglio altre cose. Magari ballare.

È sempre l'ultimo che ti piace. Gli altri sono andati. Quando ho cominciato a lavorarci, la moda e il design erano qualcosa che non mi apparteneva, non mi interessava il vestito o il mobile quanto raccontare un poco il tuo tempo - anche se non sempre ce la fai. All'inizio del 2000 mi hanno dato da fotografare dei Rolex per Io Donna e ne è uscito un servizio curioso. Non è il migliore o quello a cui sono più affezionata, però ogni tanto mi torna in mente perché era arrivata una nuova estetica insieme all'immigrazione e noi avevamo le case degli immigrati con la borsa del supermercato, le piante, i fiori di plastica, le immagini sacre e, in questo setting, ho appoggiato il Rolex sopra un altarino indiano. Era un racconto, non mi interessava tanto il Rolex di per sé.

Per i temi politici è più complicato. Diciamo che puoi raccontare il tuo tempo attraverso le immagini. Ho fatto anche un altro servizio che mi piace moltissimo: era questa tavola dall'alto con tutti che mangiano in servizio sui gioielli, ma non si vedevano per niente l'orologio o il bracciale. Mi interessava raccontare l'esagerazione del cibo, lo spreco del mangiare. Stranamente me l'hanno accettato.

I Beatles sono stati quasi il mio primo soggetto. Avevo fatto solo un reportage con il mio marito di allora a Palma di Montechiaro, in Sicilia, quando sono arrivati i Beatles a Milano e per caso, con grande entusiasmo, sono andata lì con la macchina fotografica. Naturalmente la foto dei Beatles che piace a tutti è quella di loro quattro; quella che piace a me, invece, è quella con i celerini davanti a loro. Sono due mondi, un'immagine com'era l'Italia. Erano dei ragazzotti trapiantati dal Sud - perché c'era anche una immigrazione di poliziotti - ed erano lì terrorizzati dalla gente. Nel '68 sono stata impegnata nel Movimento Studentesco. A un certo punto sono andata a Parigi con Elio Dondero e altri - c'è una foto di gruppo bellissima in cui sono, come sempre, l'unica donna. A Parigi sono tornata più volte perché la polizia faceva scomparire gli stranieri ed era successo a un mio amico. Ho lavorato in un comitato che raccoglieva le testimonianze per trovare questi dispersi. Alla fine l'abbiamo trovato chiuso in un manicomio. Gli facevano gli elettroshock e ne è uscito distrutto. Portarlo in Italia è stata complicatissimo perché suo padre era uno della Confindustria che non voleva occuparsene. Insieme al Movimento Studentesco abbiamo fatto un libro raccogliendo queste testimonianze che ho trasportato nascoste nel parafango della macchina. Era una fortuna vivere in quel periodo, siamo stati fortunati. C'erano periodi belli e brutti ma comunque io vivevo da sola e non chiamavo qualcuno se volevo uscire: andavo e trovavo gli amici. Ero fuori di testa ma facevo questa vita qui e non so se le donne abbiano ancora la stessa libertà di fare. Io vivevo da sola, avevo una 500 tutta scassata e la notte partivo e andavo a Parigi sempre da sola, ci stavo sei mesi senza vestiti, dormivo per terra alla Sorbona, lavoravo in un comitato ed era tutto normale. Poi chiaramente facevo anche un sacco di disastri.

Tantissimo, perché c'erano all'epoca donne fotografe e la più grande era chiaramente Letizia Battaglia, ma Letizia ha sempre lavorato con un marito mentre io ero sola. Io avevo un grande amico, Guido Vergani, con cui ho coperto temi di costume ma anche il banditismo in Sardegna ed era un lavoro che mi piaceva tantissimo. A un certo punto non mi hanno più mandato ma la ragione era stupida: non pagavano due diverse camere d'albergo per il fotografo e il giornalista che allora dormivano insieme nelle stanzette. Poi c'è stata la guerra dei Sei Giorni e non era neanche pensabile mandare una donna, perciò mi passavano avanti tutti. A un certo punto poi ero abbastanza politicizzata e l'ultima parte della carriera di reporter l'ho passata lavorando per giornali che mi mandavano a fotografare le fabbriche. Io andavo da sola con queste macchine pesanti di notte e la cosa più interessante era poter vivere dentro le fabbriche. In quel momento tutti parlavamo della classe operaia ma nessuno la conosceva. Io mangiavo con loro e sono entrata in posti giganteschi. Anche questo periodo mi piaceva molto, ma inevitabilmente poi i giornali chiudevano e si tornava da capo. Frequentando il Jamaica, c'era Flavio Lucchini che mi ha chiamato a L'Uomo Vogue e Casa Vogue. Io gli ho detto: "cosa vengo a fare? non sono capace". Fotografavo delle cose esistenti invece lì si doveva costruire una fotografia. Per me era difficile ma ci ho provato, poi sono curiosa e quindi mi è piaciuto. Per me la fotografia era un lavoro, ho sempre dovuto mantenermi. Quindi, se non riuscivo a mantenermi con il reportage, si doveva cambiare.

Passare al digitale è stato in un certo senso un disastro perché uno aveva investito una quantità di denaro in attrezzature. Avevo centinaia di macchine, dalle Leica in giù, e ho dovuto ricomprare tutto e poi imparare da capo. Comunque per me non è stato così grave: ho imparato quello che mi serviva per la post produzione e basta. Il mezzo non è così importante: devi impararlo per dimenticartene, padroneggiare la tecnica proprio per non pensarci più. Con l'analogico lavoravi molto prima; col digitale lavori molto dopo. Faccio un uso esagerato del digitale quando faccio un collage mentre cerco di ridurlo al minimo per i ritratti. Il digitale è mostruoso perché, se non ti fermi, peggiori. Se hai in mente bene quello che vuoi fare, non devi affidarti al mezzo. Per esempio, negli anni in cui lavoravo a Vogue e avevo per direttore Carla Sozzani, era lei che decideva: così ho lavorato solo in Polaroid. Non potevi intervenire e il risultato finale era quello che usciva dalla macchina, quindi dovevi prima sapere quello che volevi. Era una fotografia molto minimalista che era data da questo mezzo splendido che era la Polaroid. Questo aspetto si è perso.

Scattare cento volte di più è un incubo. Per me scegliere un provino è facile mentre a scegliere queste "fotine" digitali impazzisco, per cui cerco di scattare il meno possibile. E comunque conta la foto, non la macchina. Vedo cosa è successo con il mercato delle macchine fotografiche che è diventato per i dilettanti. Devono convincerli che, grazie a una tal macchina, farai certamente foto meravigliose. E ci riescono! Ho tenuto dei workshop cui arrivavano signore dilettanti con macchine costosissime, ben più delle mie, che mettevano in automatico. Non ha senso. Anche perché l'attrezzatura dura un anno e poi la cambi. Ormai si affitta tutto. La parte difficile è avere l'idea.

Un progetto che mi ha divertito è stato fotografare dei dinosauri a Filicudi, portandomi dietro i pupazzetti. Qualcuno addirittura mi ha chiesto se erano vivi! Mi piacciono le icone, le statuine. Un altro progetto fermato da traslochi e malattie che non riesco più a riprendere è costruire miniature di edifici, interni compresi, e fotografarli. Ho comprato i letti in scala e voglio fotografarli come fossero veri interni, in bianco e nero, dandogli un tono. Sono delle cose che ho fatto per lavoro perché costruivo queste miniature, negli anni '70 e '80, per poi scattarci la polaroid per fare pubblicità, per dire, a una scarpa. L'idea del falso, di non avere un riferimento di dimensione mi piace moltissimo.

Araki mi piace tantissimo. Ci sono periodi in cui magari mi piace LaChapelle perché ha fatto una cosa poi mi piace un altro... Mi sono appassionata a Jacopo Benassi quando non era ancora famoso vedendo un suo libro. Trovo che lui sia veramente l'unico nel panorama italiano con quella forza e che racconta un mondo che tu non conosci, che è tutto suo. È uno sincero oltre che una persona deliziosa. Mi piace tantissimo. Non mi interessa tanto chi fotografa un oggetto per l'oggetto. Magari fa le foto spettacolari ma non c'è racconto, non c'è il mondo dietro, non sono inserite nel tempo. Invece se uno vede Martin Parr capisce cosa è l'America. Il mio libro preferito fin da quando ero bambina, che continuo a riguardare, è "The Family of Man", il catalogo di questa famosa mostra allestita da uno stato americano che aveva assunto fotografi per raccontare un paese.

Non c'entra niente, ma ho adottato un cane che è stato cinque anni in un canile fa ed è un'esperienza eccezionale, perché è un cane che deve costruirsi una vita che non conosceva. E la guardo sempre nella sua fatica ma anche la sua allegria di costruire e cominciare un'altra vita. Della mia carriera devo dire che la fortuna sono stati gli incontri che ho avuto, gli amici che ho trovato. Guido Vergani che faceva un reportage, Walter Albini che mi ha convinto a fare le foto di moda, Carla Sozzani che è stata un direttore fantastico, Io Donna e Vogue che mi hanno permesso di fare dei servizi sui gioielli in cui non vedi i gioielli ma la gente che mangia. Essendo un fotografo che lavora per l'editoria, gli incontri sono molto importanti. Ho lavorato tantissimi anni con molte persone, per esempio Sergio Colantoni che era lo stylist: facevamo il progetto insieme e lui mi trovava le cose per farmelo realizzare. E poi i miei assistenti, con cui un rapporto stretto ancora oggi, sono stati importantissimi proprio come rapporto umano. Ancora oggi mi dicono: "tu ci hai insegnato a lavorare" ma io non gli ho insegnato a fotografare. Ho insegnato un metodo di lavoro. Mi chiedono come faccio a lavorare ancora alla mia età: io dico perché consegno le foto il giorno prima. Tutti ridono ma la verità è così, è una disciplina. La bellezza di questo lavoro, per una persona curiosa come me, è proprio che conosci i posti, conosci le persone.

Per me non c'è ma magari per certe persone funziona. Neanche per Benassi secondo me perché ci sono la sua musica, i suoi amici, il suo mondo... Per esempio, a Filicudi tenevo un diario fotografico di quello che succedeva dicendo a tutti di partecipare anche se nessuno ha mai voluto. Lo intendevo come un archivio della vita senza pretese artistiche, un semplice diario. Poi a un certo punto ho fatto ventuno ritratti di filicudari. Il mio problema era quello che qualsiasi turista o fotografo che arriva in un posto di villeggiatura raffigura gli abitanti come degli straccioni, con la sedia spagliata, in canottiera, tutti sudati, brutti e sporchi. Mi sono innervosita perché è un'immagine razzista e li ho fatti tutti belli, facendogli mettere il vestito buono, portandoli in un bel posto. È stato difficilissimo convincerli perché, anche se loro mi conoscono, non capivano esattamente cosa stessi facendo. Dovevo farli vedere belli perché non è giusta questa esibizione del bianco e nero, dello sporco. Magari è una bellissima foto, perfetta tecnicamente ma perché i tuoi amici o il tuo avvocato non li fotografi così?

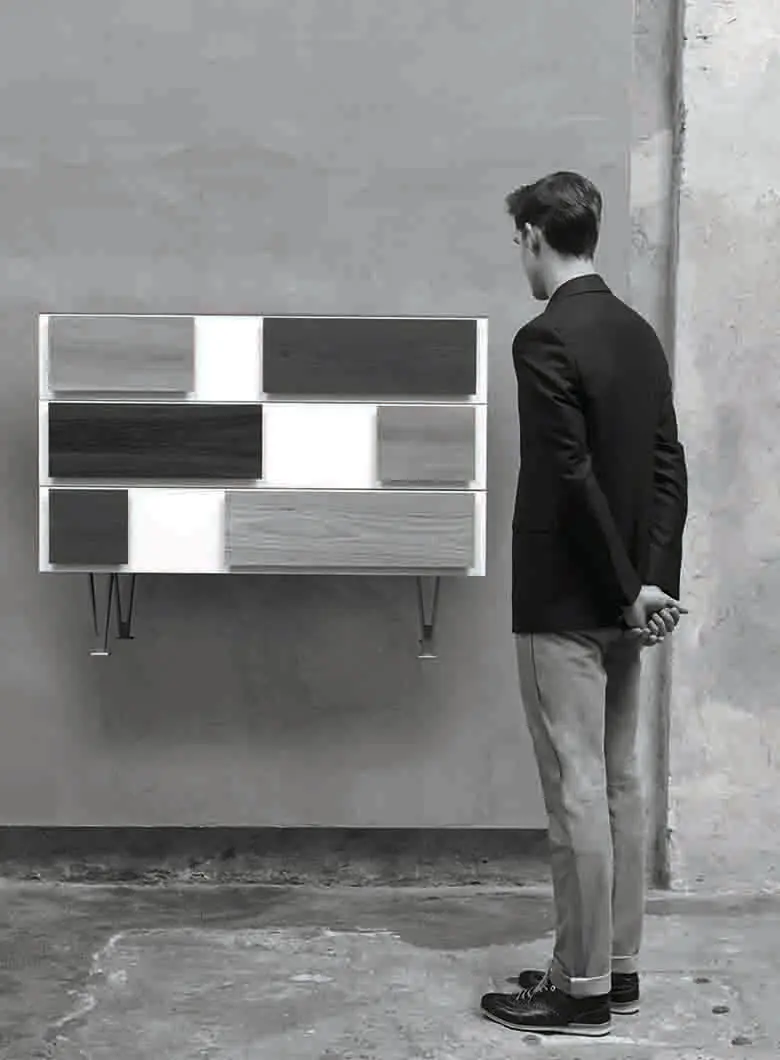

Il progetto più famoso e diciamo più interessante è stata la collaborazione per vent'anni e forse anche più con Flexform. All'epoca esisteva un solo tipo di foto di pubblicità che era una foto tecnica dell'oggetto, a colori, bellissima e perfetta. Io ho preso una modella e le ho fatto una foto con il proiettore del cinema in bianco e nero. "Repubblica" fece un articolo su questo nuovo modo perché erano foto che uscivano dagli schemi: allora non c'erano persone nelle foto di design. Costruivo una specie di storie di personaggi che stavano dietro, un mondo. Poi mi hanno licenziato da un giorno all'altro! Ho anche fatto servizi con Isa Vercelloni per i primi numeri di Casa Vogue, lei è un'altra persona che ti lascia seguire le tue idee. Nella pubblicità ho lavorato pochissimo. A parte che non mi chiamavano proprio, lì ti danno l'uovo su fondo bianco e io mi annoio. Uno fa sempre il gioiello, l'altro fa sempre la scarpa: è una specie di incubo! Puoi essere bravissimo, il migliore di tutti per l'uso della luce o chissà cosa ma sei prigioniero di quella cosa. Venendo dal reportage avevo proprio un'altra formazione, che mi è rimasta anche facendo design e moda o addirittura la cucina. Adesso i giornali hanno fatto l'errore fondamentale della rincorsa al web, alla "fotina su fondo bianco". Come su Instagram, devi far vedere solo l'oggetto da vicino e basta. Però è un grande problema perché la fotografia muore se non ti chiedono più di raccontare.

Poco, direi... a parte le campagne di Gucci, ultimamente mi sembrano tutte uguali. Siamo tornati alla pubblicità anni 70 in cui si vedeva solo il prodotto. Però può essere una questione di cicli: per anni il cinema italiano è stato solo cine-panettoni, mentre ora c'è Sorrentino, per esempio. Anche il collezionismo in Italia non lo vedo così fiorente. E poi c'è stato anche un grandissimo pasticcio: si sono messi a fare il pezzo unico che costa tantissimo, che io detesto. Secondo me dovresti fare un'edizione di 100 e venderle a poco così tutti le comprano. C'è questo vantaggio sulla pittura. Invece è diventato il contrario: distruggo il negativo... una cosa folle!

Un disastro! Feci una cosa "Io contro Galimberti" in cui ero il fotografo commerciale e lui l'artista. Alla fine gli ho detto "tu sei costretto a fare sempre la stessa foto mentre io sono più libera", perché il gallerista ti fa fare un solo tipo di foto - quello che vende - che devi riprodurre all'infinito.

Avevo basato tutta la cosa sul fatto che io in fondo ero un fotografo commerciale che lavorava per l'editoria ed ero molto più libera di lui nel fare quel che volevo. È un paradosso perché lui non uscirà mai dalla Polaroid. Questo riguarda molti. Ho parlato anche con Massimo Vitali e lui ha lo stesso problema perché i galleristi vogliono la spiaggia e, per assurdo, se lui una mattina si alza e vuol fare una roba che c'entra niente non può, perché distrugge il mercato. Così si uccide la creatività dell'artista. Oltre che nell'arte, anche nella fotografia editoriale e commerciale pubblicitaria è stato un disastro. Ci sono stati fotografi pagati delle cifre mostruose che giravano in elicottero o in Porsche o Rolls Royce e facevamo delle foto orrende. Contava solo la firma. I galleristi dicono che non ho un'identità perché faccio mille cose ma chi ha stabilito che un artista deve far sempre una cosa uguale? È la finanza che l'ha stabilito, non è nient'altro.

Mi ricordo che negli anni '90 ero andata a New York da questa grandissima agenzia, Art and Commerce, e loro mi avrebbero anche preso subito per fare gli still life ma cosa succedeva? Che mi dicevano "tu devi uscire a cena tutte le sere con gli art director" e io pensavo alla mia casa a Filicudi, al mio cane e ho detto "ma chi me lo fa fare?". Sono rimasta a Filicudi a fotografare i fichi d'india e forse era quello che volevo fare. Perché poi alla fine a fare sempre le stesse foto, a vedere le stesse persone la tua vita si restringe.

L'abbiamo abbandonata per l'età perché è un posto che chiede gambe buone, è faticosissimo, ma è stato un posto meraviglioso perché, quando siamo arrivati, c'erano i filicudari con le storie della magia, mangiavi con loro, ballavi con loro. Adesso c'è Maurizio Cattelan che fa le feste con tutti i milanesi ma non mi interessa perché, se vuoi, li puoi vedere già a Milano. Mentre non ci sono più gli abitanti di Filicudi: stanno lì un mese e poi se ne vanno a Milazzo o altrove. In inverno non trovi neppure da mangiare. Però chiaramente a noi piaceva stare lì in inverno, fuori dalle stagioni. Ci stavamo parecchi mesi. Perso il contatto con il sociale tu puoi avere il tramonto più bello, vedere le isole più splendide... alla fine mi sono stufata. Mi interessava anche il rapporto con la popolazione che è diventato problematico quando è diventato tutto uguale alla terraferma. Manca questa cosa di venire curato ancora con la magia; quando ero malata venivano tutti lì, passavi davanti alle case e dicevano "siediti, mangiamo la pasta"... tutti dicono "chissà come ti manca la tua casa" ma non può mancarmi qualcosa che è finito e scomparso.

Annalisa Rosso: “Salone Raritas è un ponte necessario tra l’unicità del pezzo d’autore e il mercato globale del progetto”

Intervista con la curatrice del nuovo percorso espositivo dedicato al design in edizione limitata e all’alta manifattura creativa. In programma dal 21 al 26 aprile presso il Padiglione 9 di Rho Fiera, Milano

Storie

Storie